高二语文课上看的,重温一下. 剧本独具匠心,轻重拿捏得当,将王勃生平浓缩得恰到好处,高潮推至王勃之死,镜头语言也是用心,中国山水画式的写意情怀与魔幻主义的形式相结合,很像是老庄里呈现出的美学,灵气十足而不失内含之筋骨.

剧本独具匠心,轻重拿捏得当,将王勃生平浓缩得恰到好处,高潮推至王勃之死,镜头语言也是用心,中国山水画式的写意情怀与魔幻主义的形式相结合,很像是老庄里呈现出的美学,灵气十足而不失内含之筋骨. 王勃和杜兄离别那段真是豪情万丈并且基情万分,腐女看了既激动又感动.

王勃和杜兄离别那段真是豪情万丈并且基情万分,腐女看了既激动又感动. 认真地讲,王勃的灵气与才华倘数贯通古今之难求,这么一位早逝的传奇诗人,我更愿意去相信那些玄之又玄的偏僻说辞,相信他是成了天地间通神性的仙儿,王勃早已不是王勃,王勃早已超然王勃.

认真地讲,王勃的灵气与才华倘数贯通古今之难求,这么一位早逝的传奇诗人,我更愿意去相信那些玄之又玄的偏僻说辞,相信他是成了天地间通神性的仙儿,王勃早已不是王勃,王勃早已超然王勃. 他挥斥方遒写下千古第一骈文之时,文字间那令人惊叹的袅袅仙气,绝然不是尘世所该有的,而这似乎也是在暗示着尘世间这具肉身之将陨灭.

他挥斥方遒写下千古第一骈文之时,文字间那令人惊叹的袅袅仙气,绝然不是尘世所该有的,而这似乎也是在暗示着尘世间这具肉身之将陨灭. 他勾勒出的盛世辉煌,挥写下的光风霁月,都在那纵身一跃,飘飘白影下坠之后,重新凝结成亘古幽静的湖面,凝结成时光的琥珀.

他勾勒出的盛世辉煌,挥写下的光风霁月,都在那纵身一跃,飘飘白影下坠之后,重新凝结成亘古幽静的湖面,凝结成时光的琥珀.

这是部伟大的作品,它的完美与深刻值得千古咏叹.

这是部伟大的作品,它的完美与深刻值得千古咏叹. 无论军阀 战俘 平民,背后那些隐藏于黑暗的无数个“我”都被参与了进来.

无论军阀 战俘 平民,背后那些隐藏于黑暗的无数个“我”都被参与了进来. 他们各有所想、各怀鬼胎,都把歪理道理讲得难以辨分.

他们各有所想、各怀鬼胎,都把歪理道理讲得难以辨分. “是福不是祸,是祸躲不过”说得不错,但解决不了问题,唯一敢打鬼的却又是个疯癫者.

“是福不是祸,是祸躲不过”说得不错,但解决不了问题,唯一敢打鬼的却又是个疯癫者. 刀对内可砍汉人,对外能宰鬼子.

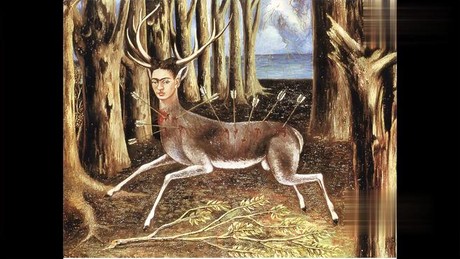

刀对内可砍汉人,对外能宰鬼子. 不宰鬼子就说你要宰“我”,宰了鬼子又要被“我”所宰;面对死亡而苏醒的人性,又再次泯灭于军队,说到底都是逼迫的,或出自欲想,或源于时代. 驴骑上马、猪拱上人,仰天长啸、含笑九泉. 它是喜剧,也是悲剧. 有人说喜剧的极致就是悲剧,可姜文却说,喜悲剧的极致,是已经分不清悲喜了. 因而这是一场闹剧,正如被正法的头颅洒下的鲜血,有人看了彻悟,有人看着欢乐,更多的人则企图盖掩它. 鬼子来了又降了,我死了,“我”是谁?谁杀死了“我”?我得寻思寻思弗里达·卡罗弗里达·卡罗弗里达1907年生于墨西哥城南部的科约阿坎(Coyoacan)街区,是家里的第三个女儿. 她父亲是一位有匈牙利犹太血统的摄影师,生于德国,家族来自罗马尼亚的奥拉迪亚(Oradea,二战前是匈牙利属地);母亲则是西班牙与美国印第安人的后裔. 她的一生长时间受到身体损伤的侵害. 6岁时就得小儿麻痹,从此成了瘸子. 然而,少年时期的弗里达是一个天不怕、地不怕的女子,这也使得她父亲特别钟爱于她. 父亲对于她的教育有着开明的理念,1922年时将她送进Preparatoria就读,这是一所墨西哥最好的预备学校,当时才刚刚开始招收女生,弗里达就是2000名男生和35位女生的其中之一. 也就是在这所学校里弗里达认识了她将来的丈夫迭戈·里维拉(Diego Rivera),他是墨西哥壁画运动三杰之一,当时刚从法国回来,受托在此做壁画. 弗里达深深被他吸引了,由于不知道如何面对突然降临于她的感情,她就戏弄他,和他开玩笑,并试图激起画家妻子的嫉妒. 1925年,弗里达经历了一生最大的一次事故,这件事改变了她的命运. 9月17日,弗里达乘坐的巴士与一辆电车相撞,她的脊椎被折成三段,颈椎碎裂,右腿严重骨折,一只脚也被压碎. 一根金属扶手穿进她的腹部,直穿透她的阴部. 这次事故使她丧失了生育能力,并且一生都要与铭心的痛苦为伴,尽管她花了很长时间才能正视这一切. 她后来以典型的黑色幽默方式描绘这次使她失去了生育能力的事故:“让我失去了童贞”. 多年以后,她当年的男朋友回忆起来仍是不寒而栗:“剧烈的冲撞撕开了她的衣服. 车上有人带着一包金粉……那金粉撒满了她血淋淋的身体. ”整整一个月,她浑身打满了石膏,躺在一个棺材一样的盒子里,没有人会相信她会活下来. 1926年在病愈过程中她画了第一张自画像,从此她开始以绘画记录自己和生活与情感. 弗里达·卡罗弗里达·卡罗1928年弗里达再次遇到婚姻刚刚破裂的里维拉. 他们发现除了相同的政治观点外(此时他们是共产主义的积极支持者),两个人还有如此多的共同之处,于是在1929年8月正式结婚. 弗里达后来说:“我一生经历了两次意外的致命打击,一次是撞倒我的街车,一次就是遇到里维拉. ”由于墨西哥的政治气候对于左翼同情者来说逐渐恶化,许多壁画项目被迫停止,1930年,里维拉夫妇来到美国,先到旧金山,然后又到纽约举办由当代艺术博物馆组织的里维拉回顾展. 在这一时期,弗里达仅被看作一位伟大画家的迷人陪衬,然而情况很快发生了变化. 1932年,里维拉受托为底特律博物馆创作壁画,而在此期间弗里达流产了. 休养中弗里达画了《底特律的流产》,首张真实而敏锐的自画像. 她从此发展出来的风格完全不同于她的丈夫,主要从墨西哥民间艺术以及小型祭坛画中汲取营养,而里维拉对此表示理解和尊敬. 自此弗里达着手于一系列历史上从未有过的艺术形式的创作,它们庄严地表现着女性真实、现实、残忍、苦楚的品质. 以前还从来没有人像弗里达一样将如此痛楚的诗歌写在油画的画布上. 她至少经历了32次大小手术. 她有整整一年躺在床上一动不能动. 在此期间,她就穿着由皮革、石膏和钢丝做成的支撑脊椎的胸衣. 生命暗淡到极处时,她从自己的艺术创作中找到了安慰. 她写道:“我的画是对我自己最坦白的表达. ”1936年,她画了一幅自己家族的油画,她的祖父母浑身佩带着大像章飘于云彩之中,她自己则出现在三个地方:一个还是个受精卵,一个是系在她妈妈白色镶边结婚礼服的腰带上的胎儿,还有一个是小孩,手拿一条绳子,把一家7口紧紧系在一起. 她的画几乎都是自画像,她说:“因为我经常孤独一人,所以我作自画像,因为我自己最了解我本人,所以我作自画像.

不宰鬼子就说你要宰“我”,宰了鬼子又要被“我”所宰;面对死亡而苏醒的人性,又再次泯灭于军队,说到底都是逼迫的,或出自欲想,或源于时代. 驴骑上马、猪拱上人,仰天长啸、含笑九泉. 它是喜剧,也是悲剧. 有人说喜剧的极致就是悲剧,可姜文却说,喜悲剧的极致,是已经分不清悲喜了. 因而这是一场闹剧,正如被正法的头颅洒下的鲜血,有人看了彻悟,有人看着欢乐,更多的人则企图盖掩它. 鬼子来了又降了,我死了,“我”是谁?谁杀死了“我”?我得寻思寻思弗里达·卡罗弗里达·卡罗弗里达1907年生于墨西哥城南部的科约阿坎(Coyoacan)街区,是家里的第三个女儿. 她父亲是一位有匈牙利犹太血统的摄影师,生于德国,家族来自罗马尼亚的奥拉迪亚(Oradea,二战前是匈牙利属地);母亲则是西班牙与美国印第安人的后裔. 她的一生长时间受到身体损伤的侵害. 6岁时就得小儿麻痹,从此成了瘸子. 然而,少年时期的弗里达是一个天不怕、地不怕的女子,这也使得她父亲特别钟爱于她. 父亲对于她的教育有着开明的理念,1922年时将她送进Preparatoria就读,这是一所墨西哥最好的预备学校,当时才刚刚开始招收女生,弗里达就是2000名男生和35位女生的其中之一. 也就是在这所学校里弗里达认识了她将来的丈夫迭戈·里维拉(Diego Rivera),他是墨西哥壁画运动三杰之一,当时刚从法国回来,受托在此做壁画. 弗里达深深被他吸引了,由于不知道如何面对突然降临于她的感情,她就戏弄他,和他开玩笑,并试图激起画家妻子的嫉妒. 1925年,弗里达经历了一生最大的一次事故,这件事改变了她的命运. 9月17日,弗里达乘坐的巴士与一辆电车相撞,她的脊椎被折成三段,颈椎碎裂,右腿严重骨折,一只脚也被压碎. 一根金属扶手穿进她的腹部,直穿透她的阴部. 这次事故使她丧失了生育能力,并且一生都要与铭心的痛苦为伴,尽管她花了很长时间才能正视这一切. 她后来以典型的黑色幽默方式描绘这次使她失去了生育能力的事故:“让我失去了童贞”. 多年以后,她当年的男朋友回忆起来仍是不寒而栗:“剧烈的冲撞撕开了她的衣服. 车上有人带着一包金粉……那金粉撒满了她血淋淋的身体. ”整整一个月,她浑身打满了石膏,躺在一个棺材一样的盒子里,没有人会相信她会活下来. 1926年在病愈过程中她画了第一张自画像,从此她开始以绘画记录自己和生活与情感. 弗里达·卡罗弗里达·卡罗1928年弗里达再次遇到婚姻刚刚破裂的里维拉. 他们发现除了相同的政治观点外(此时他们是共产主义的积极支持者),两个人还有如此多的共同之处,于是在1929年8月正式结婚. 弗里达后来说:“我一生经历了两次意外的致命打击,一次是撞倒我的街车,一次就是遇到里维拉. ”由于墨西哥的政治气候对于左翼同情者来说逐渐恶化,许多壁画项目被迫停止,1930年,里维拉夫妇来到美国,先到旧金山,然后又到纽约举办由当代艺术博物馆组织的里维拉回顾展. 在这一时期,弗里达仅被看作一位伟大画家的迷人陪衬,然而情况很快发生了变化. 1932年,里维拉受托为底特律博物馆创作壁画,而在此期间弗里达流产了. 休养中弗里达画了《底特律的流产》,首张真实而敏锐的自画像. 她从此发展出来的风格完全不同于她的丈夫,主要从墨西哥民间艺术以及小型祭坛画中汲取营养,而里维拉对此表示理解和尊敬. 自此弗里达着手于一系列历史上从未有过的艺术形式的创作,它们庄严地表现着女性真实、现实、残忍、苦楚的品质. 以前还从来没有人像弗里达一样将如此痛楚的诗歌写在油画的画布上. 她至少经历了32次大小手术. 她有整整一年躺在床上一动不能动. 在此期间,她就穿着由皮革、石膏和钢丝做成的支撑脊椎的胸衣. 生命暗淡到极处时,她从自己的艺术创作中找到了安慰. 她写道:“我的画是对我自己最坦白的表达. ”1936年,她画了一幅自己家族的油画,她的祖父母浑身佩带着大像章飘于云彩之中,她自己则出现在三个地方:一个还是个受精卵,一个是系在她妈妈白色镶边结婚礼服的腰带上的胎儿,还有一个是小孩,手拿一条绳子,把一家7口紧紧系在一起. 她的画几乎都是自画像,她说:“因为我经常孤独一人,所以我作自画像,因为我自己最了解我本人,所以我作自画像.

电影

剧集

综艺

动漫

专题

明星